Liberté - Page 949

-

Primaires : le trompe-l'oeil de Monsieur X

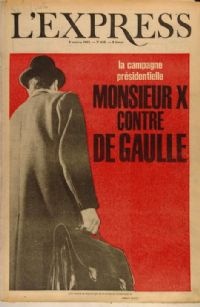

Sur le vif - Vendredi 18.11.16 - 17.24hLe singulier exercice des "primaires de la droite et du centre" constitue l'un des plus gigantesques trompe-l’œil de l'Histoire de la Cinquième République. Digne de la campagne "Monsieur X", lancée par l'Express de JJSS en 1964,1965, censée dévoiler progressivement le champion de la gauche contre de Gaulle à la présidentielle de décembre 1965.J'ai tous ces exemplaires dans mes collections de journaux, je les relis depuis des décennies avec délectation. A lire l'Express, on pouvait se persuader que le candidat providentiel des gauches françaises, le fameux "Monsieur X", serait soit Gaston Defferre, soit Pierre Mendès France, deux hommes au demeurant d'une grande valeur, notamment le second. Hélas pour l'Express, Monsieur X ne fut ni le Maire de Marseille, ni l'ancien Président du Conseil des années 54-55. Ce fut un certain François Mitterrand.Quelle erreur avait commise l'Express ? Celle de partir trop tôt ! Ce journal n'avait pas compris que l'élection présidentielle au suffrage universel, première du genre (le principe venait d'en être accepté, en 1962), allait obéir à de tout autres critères, beaucoup plus telluriques, que la simple désignation d'un Président du Conseil, affaire de cabinets et de cléricatures, sous la Quatrième.Il en va de même avec ces "primaires de la droite et du centre". Elles fonctionnent dans le seul bocal télévisuel. Ces débats, ce sont de Grands Oraux pour forts en thèmes de l'ENA, où chacun s'enfonce dans une multitude de détails, comme s'il s'agissait de désigner un Sous-Secrétaire d’État à l'Emploi. Et plein de gens, aidés par une presse d'une incroyable connivence (d'ailleurs, en quel honneur ces débats, qui sont l'affaire interne à un camp, sont-ils retransmis par de grandes chaînes nationales ?), sont persuadés que le vainqueur de ces "primaires" sera, en mai 2017, le vainqueur de la présidentielle. Alors que nous n'en savons STRICTEMENT RIEN.A la vérité, une présidentielle française, sous la Cinquième, se joue dans les toutes dernières semaines. Certainement pas l'automne qui précède ! Attention aux effets de bocal. Attention aux vedettes américaines. Attention au jeunisme des "rénovateurs". Attention aux dents blanches à la Lecanuet. Attention aux trompe-l’œil. Nul d'entre nous ne peut prévoir, à l'heure où j'écris ces lignes (18 novembre 2016), quelles secousses profondes pourront surgir, au printemps prochain, de la vieille terre de France, si riche d'Histoire et de surprises.Pour ma part, j'ignore totalement qui sera le prochain Président. Tout au plus, avec les clefs qui sont miennes, fruits de milliers de lectures d'Histoire politique française, puis-je entrevoir assez aisément qui... ne le sera pas !Pascal DécailletLien permanent Catégories : Sur le vif

Sur le vif - Vendredi 18.11.16 - 17.24hLe singulier exercice des "primaires de la droite et du centre" constitue l'un des plus gigantesques trompe-l’œil de l'Histoire de la Cinquième République. Digne de la campagne "Monsieur X", lancée par l'Express de JJSS en 1964,1965, censée dévoiler progressivement le champion de la gauche contre de Gaulle à la présidentielle de décembre 1965.J'ai tous ces exemplaires dans mes collections de journaux, je les relis depuis des décennies avec délectation. A lire l'Express, on pouvait se persuader que le candidat providentiel des gauches françaises, le fameux "Monsieur X", serait soit Gaston Defferre, soit Pierre Mendès France, deux hommes au demeurant d'une grande valeur, notamment le second. Hélas pour l'Express, Monsieur X ne fut ni le Maire de Marseille, ni l'ancien Président du Conseil des années 54-55. Ce fut un certain François Mitterrand.Quelle erreur avait commise l'Express ? Celle de partir trop tôt ! Ce journal n'avait pas compris que l'élection présidentielle au suffrage universel, première du genre (le principe venait d'en être accepté, en 1962), allait obéir à de tout autres critères, beaucoup plus telluriques, que la simple désignation d'un Président du Conseil, affaire de cabinets et de cléricatures, sous la Quatrième.Il en va de même avec ces "primaires de la droite et du centre". Elles fonctionnent dans le seul bocal télévisuel. Ces débats, ce sont de Grands Oraux pour forts en thèmes de l'ENA, où chacun s'enfonce dans une multitude de détails, comme s'il s'agissait de désigner un Sous-Secrétaire d’État à l'Emploi. Et plein de gens, aidés par une presse d'une incroyable connivence (d'ailleurs, en quel honneur ces débats, qui sont l'affaire interne à un camp, sont-ils retransmis par de grandes chaînes nationales ?), sont persuadés que le vainqueur de ces "primaires" sera, en mai 2017, le vainqueur de la présidentielle. Alors que nous n'en savons STRICTEMENT RIEN.A la vérité, une présidentielle française, sous la Cinquième, se joue dans les toutes dernières semaines. Certainement pas l'automne qui précède ! Attention aux effets de bocal. Attention aux vedettes américaines. Attention au jeunisme des "rénovateurs". Attention aux dents blanches à la Lecanuet. Attention aux trompe-l’œil. Nul d'entre nous ne peut prévoir, à l'heure où j'écris ces lignes (18 novembre 2016), quelles secousses profondes pourront surgir, au printemps prochain, de la vieille terre de France, si riche d'Histoire et de surprises.Pour ma part, j'ignore totalement qui sera le prochain Président. Tout au plus, avec les clefs qui sont miennes, fruits de milliers de lectures d'Histoire politique française, puis-je entrevoir assez aisément qui... ne le sera pas !Pascal DécailletLien permanent Catégories : Sur le vif -

La Révolution conservatrice est en marche

Commentaire publié dans GHI - Mercredi 16.11.16

Depuis des années, dans ce journal, j’annonce l’avènement d’une Révolution conservatrice. N’y voyez pas, je vous prie, un quelconque retour à un ordre ancestral, un âge d’or, ni la nostalgie d’un paradis perdu. L’Histoire est ce qu’elle est : capricieuse, imprévisible. Elle nous joue des tours. Tantôt, elle nous fait croire à l’existence de l’idée de Progrès. Tantôt, elle nous dynamite nos illusions. Regardez l’Histoire allemande, émancipatrice sous Frédéric II, au dix-huitième siècle, socialement en avance sur tous sous Bismarck, au dix-neuvième, tragiquement régressive sous le Troisième Reich : comment voulez-vous y déceler une autre démarche que celle du crabe, incertaine, titubante ?

La Révolution conservatrice n’est pas le retour à un ordre ancien. Mais assurément, elle remet en question, de façon drastique, ce que les quarante dernières années, disons depuis Mai 68, ont créé comme illusions de progrès définitif. Sur le plan économique, elle prend le contre-pied de l’immonde vision ultra-libérale des années 1990, qui Dieu merci s’est déjà bien calmée, mais enfin, pour qu’elle mourût, il lui fallait un coup de grâce. Sur trois axes, en tout cas, la Révolution conservatrice est en marche : adieu la mondialisation, adieu le culte du multilatéralisme, bienvenue au retour de l’idée de frontière. C’est valable aux Etats-Unis, avec l’élection de Donald Trump. Au Royaume-Uni, avec le Brexit. Au sein de l’Union européenne, avec la montée en puissance de la colère des peuples. Et, bien sûr, c’est aussi valable en Suisse.

Obsédés par la coupe de cheveux de Donald Trump, n’hésitant pas à l’attaquer sur son physique, braqués sur sa « vulgarité » et sa « misogynie », qui sont simplement hors-sujet pour savoir s’il est qualifié pour présider les États-Unis, inféodés jusqu’à la moelle à la cause de Mme Clinton, les médias de Suisse romande sont passés totalement à côté de la présidentielle américaine 2016. Ils se sont laissés piéger par les thèmes de la bienséance et de la morale, alors qu’il s’agissait de choisir un leader pour mener la première puissance du monde. C’est grave, très grave, ils auront, nos braves médias, à en tirer les leçons. D’autant que concentrés sur cela, ils sont juste passés à côté de l’essentiel, qu’ils refusent de voir depuis des années : la Révolution conservatrice.

Donald Trump, comme une majorité montante d’entre nous en Europe, veut contrôler la pression migratoire. La sienne, d’une violence inimaginable, vient du Sud : du Mexique. Il veut concentrer les énergies sur l’intérieur du pays, rénover les infrastructures (avec des accents de New Deal, le programme de relance de Roosevelt). La frontière, le protectionnisme : aux Etats-Unis comme en Suisse, et peut-être, au printemps prochain, en France, ce sont les éléments-clefs de la Révolution conservatrice. Pour peu que cette dernière soit aussi sociale, partageuse, redistributrice, génératrice de cohésion à l’intérieur du pays, il est bien possible qu’elle nous occupe, en Suisse et ailleurs, pour quelques années. C’est cela, au-delà de couleur de ses cheveux, la vraie leçon de l’élection de Donald Trump.

Pascal Décaillet

Lien permanent Catégories : Commentaires GHI -

Les pleins, les déliés, le bonheur

Sur le vif - 14.11.16 - 14.02h

En écriture, une virgule, c'est une virgule. Un point, c'est un point. Un point-virgule, c'est encore autre chose. Ce solfège, magnifique parce qu'il éduque à la nuance de la phrase, doit impérativement être enseigné dès l'aube de l'initiation à l'écriture.

J'ai eu cette chance, avec des plumes à encre, des pleins et des déliés, la magie des dictées, où l'oralité doit se transfigurer en écriture. Encriers dans le pupitre, buvards, bouts des doigts noirs d'encre. Mais infini bonheur.

De même, apprendre l'expression orale. Au moins, déjà, lire correctement un texte. Une Fable de La Fontaine : très difficile, en fait, mais tellement génial comme exercice ; la ponctuation, chez cet auteur d'exception, rythmée autour du souffle (comme dans le Héron), est toujours munie d'un sens profond, la forme et le fond s'entrelacent, s'embrassent, s'étreignent, ne font qu'un.

Si l'école primaire doit servir à quelque chose, ce doit être à cela. Merci aux instituteurs qui le font encore, avec le goût de la précision, l'amour des textes, la passion de la langue.

Pascal Décaillet

Lien permanent Catégories : Sur le vif