Sur le vif - Samedi 03.12.16 - 15.26h

Je l'ai dit maintes fois depuis des années, je ne comprends absolument pas pourquoi les socialistes suisses, ainsi que les syndicats, s'accrochent à ce point aux principes de mondialisation et de libre-circulation. Eux qui prétendent protéger les plus faibles, ne voient-ils pas que les premières victimes d'un monde sans frontières sont justement les plus précaires d'entre nous ?

Les socialistes et les syndicats s'accrochent à une libre-circulation qu'ils n'ont acceptée, il y a une quinzaine d'années, qu'à la condition qu'on lui adjoigne des mesures d'accompagnement. Or, AUCUNE de ces mesures, promises par les libéraux et le patronat, n'a été mise en oeuvre. Je dis bien : AUCUNE.

Les socialistes et les syndicats, comment font-ils pour ne pas voir qu'un minimum de régulation des flux migratoires (personne ne parle de fermer les frontières), et aussi un minimum de protectionnisme (urgent et vital dans le domaine agricole) sont les seuls garants d'une protection des plus démunis, chez nous ?

Les socialistes et les syndicats, au nom du vieux mythe de l'Internationale, vont-ils continuer à vouloir embrasser toute la globalité planétaire du monde, cette illusion, alors que les communautés humaines, surgies des entrailles de la terre, ont un vital besoin d’horizons définis, de bornes, de délimitations, en un mot de frontières au sein desquelles puisse s'exercer la loi voulue par tous, celle du démos.

Si les socialistes, en Suisse comme ailleurs, continuent dans ce déni, dans cette béatitude internationaliste, s'ils continuent à ignorer le principe de la nation, à mépriser les lieux de mémoire et la communauté des souffrances, les classes populaires les quitteront définitivement. Le monde continuera. Mais sans les socialistes.

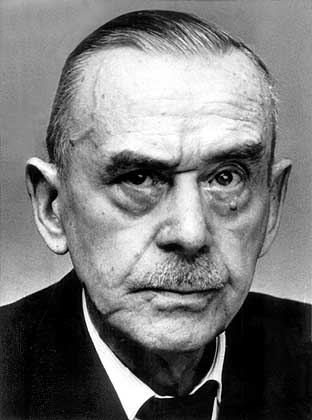

Pascal Décaillet