Commentaire publié dans GHI - Mercredi 22.03.17

D’aucuns s’offusquent que M. Trump s’en prenne directement à des journalistes, moi pas. J’exerce pourtant cette profession depuis plus de trente ans, je la défends de toutes mes forces. Mais je ne m’étonne pas que certains politiques, lorsqu’ils se sentent violemment attaqués, ripostent directement aux médias. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Pourquoi celui qui a porté l’estocade ne devrait-il pas s’attendre à une contre-attaque ? Au nom de quelle immunité ? Pourquoi une corporation, la mienne, aurait-elle le droit de mener l’offensive, et la personne lésée n’aurait-elle pas celui de se défendre ? Surtout, pourquoi cette tension devrait-elle nous étonner ? Depuis que la presse existe, celle d’opinion surtout, dont je me réclame ici, l’état naturel des relations entre éditorialistes de pointe et politiques, ça n’est pas la paix. Mais la guerre.

Lorsqu’une chaîne de télévision américaine a passé des mois, sans discontinuer, à attaquer M. Trump, sous tous les angles possibles, et que cette chaîne a le culot d’envoyer un journaliste à la conférence de presse de la Maison Blanche, elle ne va tout de même pas pleurnicher si le Président n’a pas immédiatement envie de parler à son représentant. Ils ont vomi sur le candidat, avec une violence inimaginable, il réplique, c’est la vie. Et pour ma part, ça me convient très bien. La guerre frontale a quelque chose d’infiniment plus sain, plus vrai, que les ronds-de-jambes de cocktails, les tutoiements sous les lambris, le chuchotement de fausses confidences, la gluance du copinage. Homme politique, c’est un boulot, parfaitement respectable. Editorialiste, ou commentateur, c’en est un autre, qui nécessite l’usage de la lucidité, de la critique, et amène tout naturellement à se faire des ennemis.

Un journaliste politique qui n’aurait pas d’ennemi, passerait son temps à frayer avec les politiques comme larrons en foire, serait méchamment de nature à m’inquiéter. Son exigence de lucidité, de vision critique, le courage de dire sa vérité, les a-t-il assumés, ou laissés au vestiaire de la réception mondaine ? Soyons francs : si on prend position, de façon claire et tranchée, dans un commentaire ou un édito, ce que j’appelle puissamment de mes vœux, alors on devient, comme les autres, un belligérant. On en a parfaitement le droit, c’est même indispensable dans une société de libre expression, mais il faut en assumer les conséquences. Je ne vous raconte pas à quelle vitesse le même politique, qui disait encore adorer votre « liberté de ton » la veille, deviendra le premier à chercher, par tous les moyens, à avoir votre peau, si vous l’avez écorné. C’est ainsi, c’est la vie.

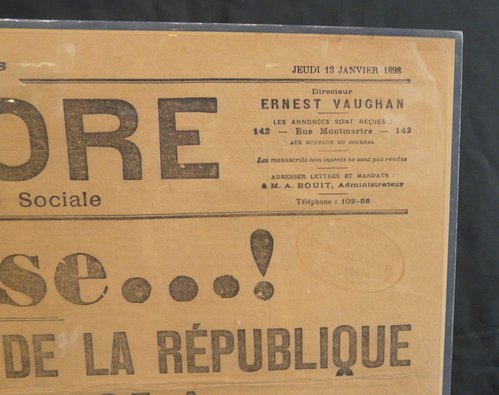

Je suis un passionné de l’Histoire de la presse. Pour ma Série radiophonique de l’été 1994 sur l’Affaire Dreyfus, j’ai lu des milliers de journaux de l’époque, de tous bords. Ils étaient, les uns envers les autres, d’une violence inimaginable aujourd’hui. L’état naturel, entre presse et pouvoir, et même entre journalistes, c’était la guerre. C’était au moins clair. Plus que tout, j’aime la clarté.

Pascal Décaillet