Commentaire publié dans GHI - Mercredi 09.12.15

Avec ses 11'673 employés, le DIP (Département de l’Instruction publique) est le premier employeur du canton. A ce titre, il est, avec la Santé publique, l’un des postes les plus onéreux de l’Etat. Sa tâche est immense, reconnue par tous d’intérêt public, primordial même : former nos enfants dès le plus jeune âge, écoles primaires, secondaires, apprentissage, Université, etc. Transmettre la connaissance, le savoir-faire, la compétence. Des dizaines de milliers d’élèves, donc des milliers de profs, des spécialistes, du personnel administratif : on n’a rien sans rien. On ne construit pas une Ecole de qualité sans un appui massif de la manne publique.

Tout cela, sur le principe, l’immense majorité des gens en conviennent. Qui de nous aurait intérêt à un affaiblissement de notre système de formation ? Seulement voilà, le temps est aux vaches maigres. Il faut faire des économies. Et on a clairement signifié au premier poste du budget cantonal qu’il devrait, comme les autres, en prendre sa part. Réduction de 5% de la masse salariale de l’Etat sur trois ans, loi « Personal Stop » qui gèle la création de nouveaux emplois : au sein du DIP, on voit venir ces échéances, même si la seconde est combattue par référendum, et l’inquiétude grandit. D’où la participation, le 10 novembre et le 1er décembre, aux journées de débrayage de la fonction publique. Il y avait du monde dans les rues, c’est vrai, mais n’oublions jamais que les manifestations de la fonction publique, aussi joyeusement organisées soient-elles, sont parmi les moins populaires, aux yeux de l’opinion publique.

Pourquoi ? Mais pour mille raisons ! Allez regarder ce qui se passe dans le privé, vous y trouverez une autre précarité ! Pas de garantie d’emploi, pas de travail à vie, pas d’annuité, à moins de bénéficier d’une convention collective qui le stipule. Moins de vacances, de congés. Des boulots plus tendus, liés au rendement. Une participation beaucoup moins généreuse de l’employeur à la caisse de pension. Et en plus, comme contribuable, on doit renflouer le deuxième pilier des employés de l’Etat ! Ça fait beaucoup. Largement assez pour n’apitoyer que très modérément les employés du privé sur le sort de ceux de l’Etat. Ne parlons pas des indépendants, des petits entrepreneurs, qui mettent tout dans leur boîte, craignent de tomber malades, se démènent dans la jungle des charges sociales, etc.

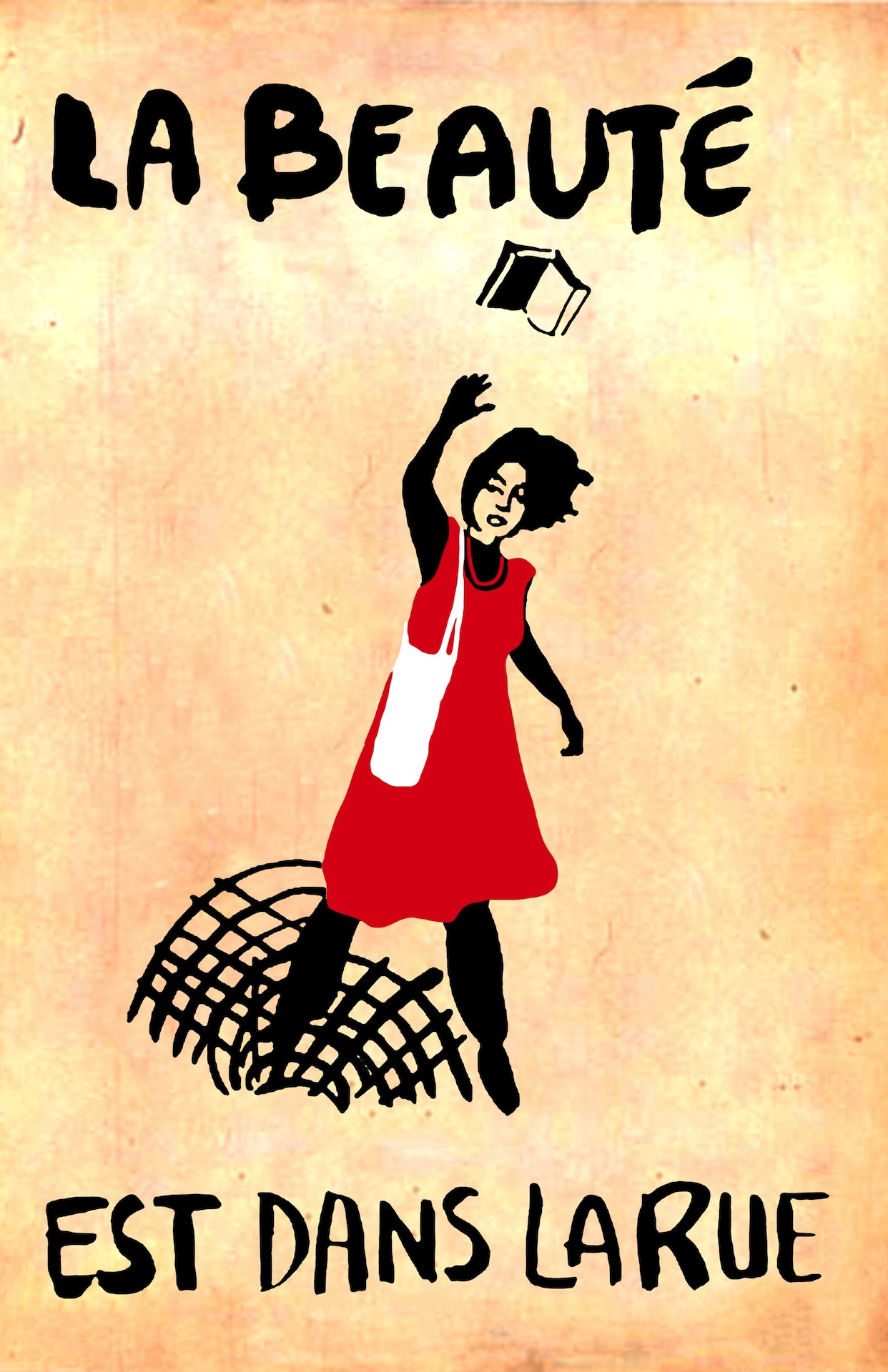

Alors voilà, l’esquisse de chienlit (oh, nous n’en sommes pas encore à Massu et Baden-Baden) qui a pu, çà et là, perler cet automne, profs qui débrayent, élèves qui contre-débrayent, ministre qui rompt la collégialité, climat de revanche droitière sur certains bancs libéraux du Grand Conseil, tout cela ne renforce pas l’autorité de l’Etat. Et lorsqu’on voit des élèves faire grève… contre la grève de leurs profs, on se dit qu’on assiste à un étrange Mai 68 à l’envers, où le pire désordre ne provient pas de ceux qu’on croit. Comme si la raison avait sauté une génération. Comme si la République prenait plaisir à nous montrer qu’elle n’est jamais exactement où on croit. Plus forte que les intérêts sectoriels. Mais toujours, du côté du besoin de transmission, de connaissance, en un mot d’élévation. Bravo les jeunes.

Pascal Décaillet