Liberté - Page 921

-

Plafond de verre, ou Ligne Maginot ?

Sur le vif - Jeudi 30.03.17 - 16.57hJe ne crois pas une seule seconde à la théorie du "plafond de verre" concernant Marine Le Pen à l'élection présidentielle française.Cette théorie part d'un principe : Marine Le Pen serait qualifiée pour le second tour, puis, comme en 2002, il y aurait, dans tous les cas, face à elle, un "regroupement de forces républicaines", comme en avril 2002, pour soutenir Chirac II contre Le Pen Père.Passons sur le mot "forces républicaines", que je récuse absolument. Le Front National, qu'on l'aime ou non, fait partie du champ républicain. Sinon, qu'on essaye de l'interdire. Bonne chance.L'idée du "plafond de verre", c'est qu'en vertu de ce "regroupement républicain", qui avait bien marché en 2002, Mme Le Pen ne pourrait en aucun cas accéder à l’Élysée.Je conteste absolument cette thèse. Parce qu'elle ne relève que de la simple arithmétique, et pas des dynamiques telluriques potentielles que le champ politique, parfois, peut libérer.La thèse du "plafond de verre" me rappelle une époque que j'ai étudiée de très près : la très grande confiance de l'état-major français, à l'approche de la Guerre de 40, dans la Ligne Maginot.J'ai lu les textes : les officiers généraux les plus célèbres expliquaient que le système de défense mis en place, de Bâle à la frontière belge, fortifié comme jamais depuis Vauban, était de nature à empêcher mathématiquement les Allemands de pénétrer sur territoire français. Tout l'effort militaire, depuis la fin des années vingt, avait été investi dans cette colossale stratégie défensive : la Ligne Maginot.La suite, on la connaît. Le 10 mai 1940, les Allemands déclenchent l'offensive. Ils se désintéressent totalement de la Ligne Maginot, et réussissent une percée absolument géniale dans les Ardennes, avec franchissement de la Meuse. Ils ont opté pour la guerre de mouvement, la stratégie de l'offensive-éclair, alors que les Français raisonnaient encore avec les critères de guerre de position, de tranchées, de 14-18.Le rapport avec la théorie du "plafond de verre" ? C'est que cette dernière s'inscrit dans une trop grande confiance par rapport à un événement passé (le second tour de 2002), comme l'état-major français était incapable de sortir intellectuellement du modèle de la Grande Guerre.Je ne crois pas au "plafond de verre". Ce qui va se passer, je suis incapable de le prévoir. Ou bien Mme Le Pen bénéficie d'une dynamique puissante en sa faveur, et tout est possible. Ou bien ce n'est pas le cas, et son résultat sera bien plus bas qu'on ne l'imagine. Dans les deux cas, nul modèle mathématique ne fonctionnera. Mais de surgissantes verticalités venues d'en bas, dans les tout derniers jours. Ou non.Une présidentielle française demeure totalement imprévisible jusqu'au dernier moment. Mme Le Pen peut faire un très bon résultat, ou au contraire très décevant. A ce jour, personne n'en sait rien. Et les critères de ce qui se produira ne sont aucunement à chercher dans des modèles calqués sur le passé. Mais justement dans la puissance démoniaque de l'imprévisible.Pascal DécailletLien permanent Catégories : Sur le vif

Sur le vif - Jeudi 30.03.17 - 16.57hJe ne crois pas une seule seconde à la théorie du "plafond de verre" concernant Marine Le Pen à l'élection présidentielle française.Cette théorie part d'un principe : Marine Le Pen serait qualifiée pour le second tour, puis, comme en 2002, il y aurait, dans tous les cas, face à elle, un "regroupement de forces républicaines", comme en avril 2002, pour soutenir Chirac II contre Le Pen Père.Passons sur le mot "forces républicaines", que je récuse absolument. Le Front National, qu'on l'aime ou non, fait partie du champ républicain. Sinon, qu'on essaye de l'interdire. Bonne chance.L'idée du "plafond de verre", c'est qu'en vertu de ce "regroupement républicain", qui avait bien marché en 2002, Mme Le Pen ne pourrait en aucun cas accéder à l’Élysée.Je conteste absolument cette thèse. Parce qu'elle ne relève que de la simple arithmétique, et pas des dynamiques telluriques potentielles que le champ politique, parfois, peut libérer.La thèse du "plafond de verre" me rappelle une époque que j'ai étudiée de très près : la très grande confiance de l'état-major français, à l'approche de la Guerre de 40, dans la Ligne Maginot.J'ai lu les textes : les officiers généraux les plus célèbres expliquaient que le système de défense mis en place, de Bâle à la frontière belge, fortifié comme jamais depuis Vauban, était de nature à empêcher mathématiquement les Allemands de pénétrer sur territoire français. Tout l'effort militaire, depuis la fin des années vingt, avait été investi dans cette colossale stratégie défensive : la Ligne Maginot.La suite, on la connaît. Le 10 mai 1940, les Allemands déclenchent l'offensive. Ils se désintéressent totalement de la Ligne Maginot, et réussissent une percée absolument géniale dans les Ardennes, avec franchissement de la Meuse. Ils ont opté pour la guerre de mouvement, la stratégie de l'offensive-éclair, alors que les Français raisonnaient encore avec les critères de guerre de position, de tranchées, de 14-18.Le rapport avec la théorie du "plafond de verre" ? C'est que cette dernière s'inscrit dans une trop grande confiance par rapport à un événement passé (le second tour de 2002), comme l'état-major français était incapable de sortir intellectuellement du modèle de la Grande Guerre.Je ne crois pas au "plafond de verre". Ce qui va se passer, je suis incapable de le prévoir. Ou bien Mme Le Pen bénéficie d'une dynamique puissante en sa faveur, et tout est possible. Ou bien ce n'est pas le cas, et son résultat sera bien plus bas qu'on ne l'imagine. Dans les deux cas, nul modèle mathématique ne fonctionnera. Mais de surgissantes verticalités venues d'en bas, dans les tout derniers jours. Ou non.Une présidentielle française demeure totalement imprévisible jusqu'au dernier moment. Mme Le Pen peut faire un très bon résultat, ou au contraire très décevant. A ce jour, personne n'en sait rien. Et les critères de ce qui se produira ne sont aucunement à chercher dans des modèles calqués sur le passé. Mais justement dans la puissance démoniaque de l'imprévisible.Pascal DécailletLien permanent Catégories : Sur le vif -

Le Coup de Grâce

Sur le vif - Mercredi 29.03.17 - 15.01h

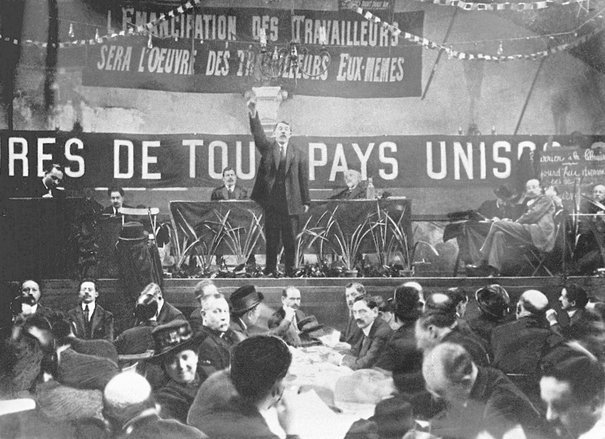

Il y a eu les partisans de Jaurès et ceux de Jules Guesde.

Il y a eu le Congrès de Tours, en décembre 1920.

Il y a eu l'assaut décisif et somptueux de Mitterrand sur une SFIO à bout de souffle, au Congrès d'Epinay, en juin 1971.

Il y a eu la détestation et le mépris de Mitterrand pour "l'autre gauche", celle de Rocard.

Il y a eu la foire d'empoigne du Congrès de Rennes, en mars 1990.

Il y a eu la troisième place de Jospin, le 21 avril 2002.

Il y a eu tant de césures, de fractures, de cicatrices, de trahisons.

Et puis, il y a eu, voici quelques heures, le coup de poignard de Valls contre Hamon, un homme que je considère comme infiniment respectable, pour se rallier au candidat de la Banque centrale européenne et de la Côte Est américaine. Le candidat des dents blanches et de la modernité. Le candidat qui distribuera les maroquins.

Le socialisme français, ce grand mouvement qui a produit des hommes d’État, mettra des décennies à se remettre de cette campagne 2017.

Pour peu qu'il s'en remette jamais.

Pascal Décaillet

Lien permanent Catégories : Sur le vif -

La libre expression, notre bien le plus cher

Commentaire publié dans GHI - Mercredi 29.03.17

Sommes-nous bien conscients de ce privilège ? En Suisse, chacun d’entre nous est libre d’exprimer publiquement son opinion. Vous pouvez être de gauche ou de droite, protectionniste ou libre-échangiste, pour ou contre l’armée, la libéralisation du cannabis, le suicide assisté, l’euthanasie, vous êtes libre de le dire. C’est un trésor de notre démocratie, dûment et lourdement conquis au fil des générations qui nous ont précédés. Tous les pays du monde, de loin, n’ont pas cette chance. Bien sûr, cette liberté n’est pas absolue, aucune ne l’est. Elle doit respecter les lois de notre pays, notamment en matière de racisme. Elle doit aussi s’abstenir d’attenter à l’honneur des gens, par exemple en les diffamant. Mais enfin, ces restrictions posées, la marge de liberté est immense. Utilisons-la ! La liberté de pensée, contrairement à certaines piles, ne s’use que lorsqu’on ne s’en sert pas.

La liberté d’expression est souvent invoquée par les seuls journalistes. C’est une aberration. Elle s’applique à tout le monde, entre autres les journalistes. Ces derniers peuvent s’en réclamer, mais ni plus ni moins que n’importe qui. Nous avons tous le droit d’exprimer ce que nous pensons. Mieux : avec l’avènement des réseaux sociaux, chacun peut se ménager un espace, un chez-soi, où il est totalement libre de tenir son journal, commenter l’actualité, partager l’information. Vous vous rendez compte de la révolution que cela est en train d’engendrer ? Chacun peut mettre en forme. Chacun peut éditer. Chacun peut publier. J’ai beau chercher, je n’entrevois pas, depuis la découverte de l’imprimerie par Gutenberg, ou la traduction de la Bible en allemand moderne par Luther (1534), de révolution plus fondamentale dans la diffusion des idées.

A nous, dès lors, de nous montrer dignes de cet exceptionnel progrès. Ecrivons, partageons, critiquons. Ne ménageons ni nos joies, ni nos colères. Mais, je vous en supplie, en respectant la sphère privée, en se gardant de toute diffamation, bref en respectant tout simplement la loi. Pour ma part, je n’en demande pas plus : la loi, toute la loi, rien que la loi. La loi, et pas la morale dominante. La loi, et pas le carcan que voudraient nous imposer toutes sortes de pouvoirs. A commencer par le plus insupportable : celui des médias. En clair, on a le droit d’être pour Trump, contre Mme Merkel, pour Fillon, pour Poutine, pour Erdogan. Et on a, tout autant, celui de les combattre. Si on doit s’abstenir de toute diffamation, on ne doit aucunement, en revanche, se sentir lié par des confluences de pensée majoritaires, étouffantes, celles hélas que la majorité des médias tentent de nous imposer.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, moi journaliste, qui ai consacré plus de trente ans de ma vie à ce métier qui me passionne, j’appelle le public à s’affranchir de la terrorisante tutelle de la juste pensée, véhiculée par les médias. J’invite chacun d’entre nous à penser par lui-même, en se nourrissant des mille sources de la vie intellectuelle. A penser, à formuler ses idées, à les exprimer. Mais, de grâce, dans le respect des personnes. Sinon, il en sera vite fini de cette prodigieuse révolution qui s’offre à nous.

Pascal Décaillet

Lien permanent Catégories : Commentaires GHI