Sur le vif - Mardi 09.05.17 - 11.12h

Je suis Beethovénien depuis l'âge de douze ans. L'auteur de la Neuvième Symphonie a été pour moi, pendant toute mon adolescence, un indétrônable dieu, avant même que je ne découvre Wagner (1971), puis Haendel, puis Brahms. C'est dire à quel point je suis musicalement disposé à écouter son oeuvre.

Mais je n'ai pas aimé, dimanche soir au Louvre, que l'Hymne à la Joie précède la Marseillaise. Symboliquement, c'était mettre l'Empire, entendez aujourd'hui l'Europe, avant la Nation. Le contraire même de tous les combats de la Révolution française, de la République naissante en 1792, des Soldats de l'An II, lorsque la France, admirable, était seule contre tous.

Cette prééminence, cette inscription dans une Pyramide, en disent tellement long sur le rapport mental et psychologique du nouveau Président avec l'Europe, avec l'idée même de supranationalité.

L'idée qu'au-delà du souverain du pays, il existerait une souveraineté ultime, donc supérieure, un suzerain, est d'essence impériale et germanique. Les Allemagnes, en mille ans, ont vécu avec cette construction dans leur tête la plupart du temps. C'est pourquoi l'esprit allemand s'accommode si bien de l'Union européenne.

En France, il en va autrement. Le souverain, qu'il soit Roi ou Président de la République, ne saurait tolérer en aucune manière le moindre recours, au-dessus de sa tête. Parce qu'il est, lui, le recours. La pierre angulaire. Ainsi s'est construite la France, depuis mille ans. En France, nulle querelle de Guelfes et de Gibelins : les partisans du Pape, déjà sous les rois, et des siècles avant la loi de 1905, ont toujours été remis à leur place.

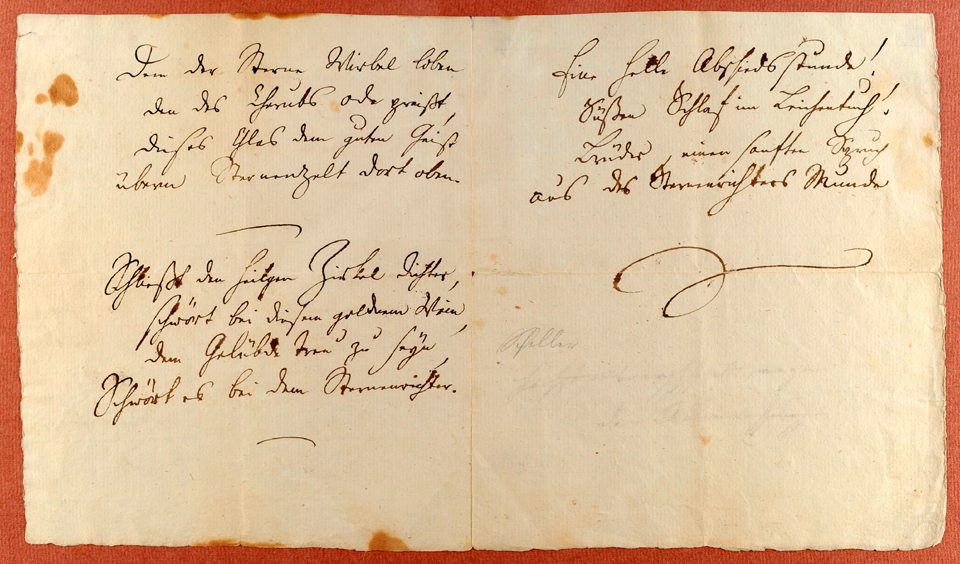

Tout cela, le nouveau Président le sait. Et c'est à dessein qu'il a orchestré cette singulière chronologie. D'abord, Beethoven et Schiller (on trouve pire, j'en conviens !), ensuite seulement Rouget de Lisle. C'est un signal très clair qu'il donne, parfaitement cohérent. Une marque d'intégration à un ensemble. Ça fait très MRP, très gentil centriste, très démocrate-chrétien de la Quatrième, très Pères fondateurs de la Communauté européenne. C'est une option de la souveraineté française.

Ou plutôt, une option sur la délégation de souveraineté. Les Français, qui ont voté largement pour ce nouveau Président, veulent-ils vraiment cela ? D'ici quelques mois, nous le saurons.

Pascal Décaillet