Sur le vif - Dimanche 03.05.15 - 16.38h

Un concept d’un autre temps, ringard, dépassé. Juste maintenu pour des raisons de gros sous. La géographie planétaire privatisée. L’Argent roi. Même plus l’idée du progrès, ou celle de l’aventure coloniale. Non. Juste maintenir en vie, sous perfusion financière, quelque chose qui fut puissant, totalement séducteur, générateur de rêves au dix-neuvième, puis dans la première partie du vingtième siècle. A l’époque, dans le Paris du Second Empire (1855, 1867), celui de la Troisième République (1878, 1889, 1900), toute à sa sacralisation du progrès et à sa course pour la domination de l’Afrique, voire celle de la Cochinchine et du Tonkin, une Exposition universelle avait un sens.

On peut, aujourd’hui, partager ce sens, ou au contraire le récuser (sublimation de l’épopée coloniale, 1931), mais enfin il y avait une cohérence. Comme l’a remarquablement noté Anne-Marie Thiesse dans son livre sur la création des identités nationales (Seuil, 1999), les diverses Expos de la Troisième République (1870-1940) contribuent largement à façonner un esprit français, l’une des premières puissances du monde à l’époque.

Et nous, les Suisses, ne sommes pas en reste : dès 1857, neuf ans après la création de l’Etat fédéral, en plein radicalisme triomphant, se tient l’Expo nationale de Berne. Puis, en 1883, celle de Zurich. Du 1er mai au 15 octobre 1896, celle de Genève, qui marqua tant les esprits, ancra ce canton dans les valeurs helvétiques : il y avait même un « Village suisse », dont une rue, près de Carl-Vogt, porte encore le nom. Et puis, deux Expos nationales à l’aube d’une Guerre Mondiale (1914, et en 1939 la célèbre Landi de Zurich). Enfin, l’Expo de Lausanne, en 1964, que l’auteur de ces lignes doit bien avouer avoir visité avec ravissement, à l'âge de six ans, en compagnie de sa famille, à deux reprises. On y sublimait le progrès, les techniques, la croissance (jamais je n’oublierai la naissance des poussins, par centaines, dans la couveuse). Ça tombait bien : mon père était ingénieur, les sciences avaient la cote, il y avait une soucoupe volante pour les enfants, un petit train, et bien sûr le bathyscaphe, que j’ai vu, sans y entrer.

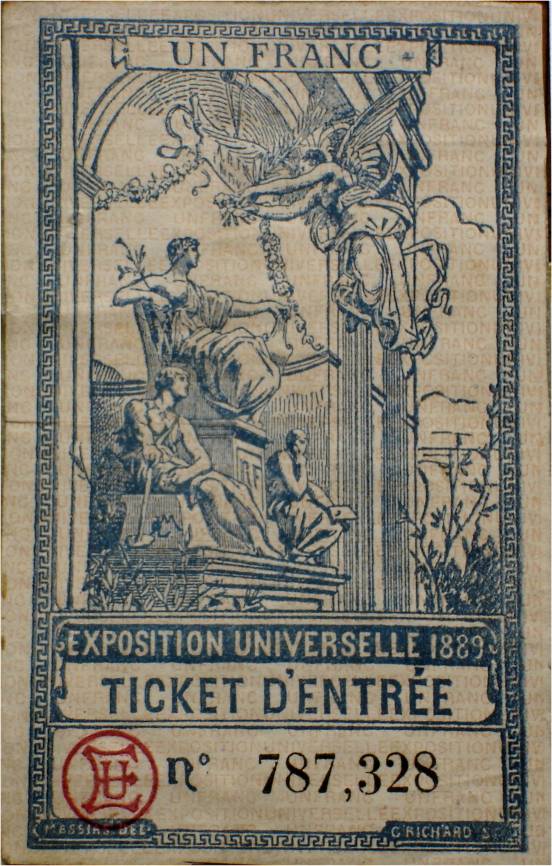

Il me semble que jusqu’à cette date, 1964, les Expos avaient un sens. Il faut bien s’imaginer qu’en 1889, six ans avant l’invention du cinéma, les gens n’avaient que très peu d’images à offrir à leurs yeux, et surtout dans les campagnes. Alors, Paris leur en mettait plein la vue, il devait y avoir de la magie, du ravissement. Mais aujourd’hui, 2015, à quoi peut bien rimer encore une Expo universelle ? Je ne préjuge certes pas de celle qui s’ouvre ces jours à Milan : peut-être sera-t-elle belle, et ravira-t-elle les visiteurs. Si c’est le cas, tant mieux.

Mais franchement, à entendre s’exprimer certains de ses responsables, y compris au plus haut niveau de cette nébuleuse appelée « Présence Suisse », on a plutôt l’impression de Comices commerciales, destinées à auto-justifier les gesticulations des quelques colporteurs du pays face à une improbable « communauté des nations », qui d’ailleurs prend la poudre d’escampette dès que ça commence un peu à chauffer, sur les quatre coins du globe. Nos amis d’Afrique en savent quelque chose.

Dès lors, pour ma part, je n’irai pas à Milan. Enfin, si : je retournerai assurément me recueillir devant l’Autel de Saint Ambroise. Mais les Comices, non merci. Surtout lorsqu’elles n’ont même pas le groin ni la plume d'un Flaubert pour les transfigurer en fééries de la Province bovine. On n’a tout de même pas boudé l’Expo 2002, ce que j’assume avec une acariâtre fierté, pour aller se pavaner chez les Camelots du Fric, quelque part au pays des Lombards.

Pascal Décaillet