Commentaire publié dans GHI - Mercredi 01.11.17

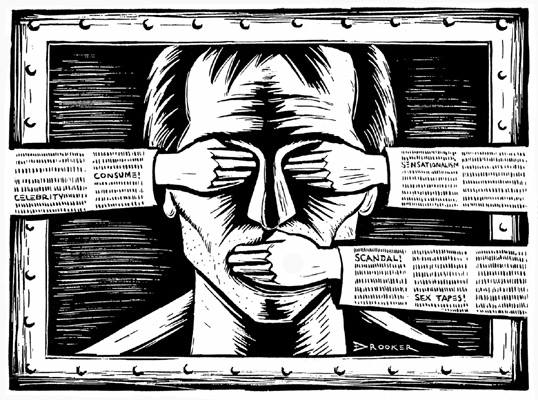

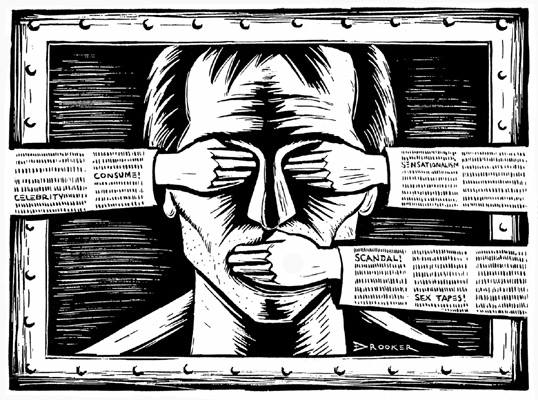

La liberté d’expression : vaste programme ! Sur le fond, tout le monde est pour. Vous êtes pour ma liberté, je suis pour la vôtre, nous caressons ensemble l’image d’une modernité délivrée des vieux démons, ceux de la censure et des autodafés. De bonnes âmes, à longueur de journées, nous répètent qu’on doit tout pouvoir dire, quitte à choquer. Les mêmes, exactement, sont les premières à nous tomber dessus dès qu’on met en application leurs beaux principes, à leur détriment.

Bien sûr, nous ne sommes pas en Turquie. Ni en Corée du Nord. Les juges, globalement, nous laissent en paix, c’est un bien précieux. Mais sous nos latitudes, ça n’est pas l’appareil judiciaire qui se montre le plus dangereux face à l’expression des opinions. Non, c’est quelque chose de plus diffus, moins visible, plus tentaculaire : la puissance d’opprobre de ceux qui prônent le Bien. Ils n’agissent pas au nom de la loi, qui présente la vertu d’être mesurable, consultable par tous. Mais au nom de la morale. Leur morale, à eux. Ils sont porteurs, défenseurs de valeurs intangibles. Dès que vous touchez à cette Arche sainte, la masse de leurs cohortes s’abat sur vous.

Des exemples ? Le féminisme. Quasiment pas possible, de nos jours en Suisse romande, de le mettre en cause, sans immédiatement s’attirer les foudres des mêmes Erinyes, ces divinités vengeresses de la mythologie grecque. La cause fonctionne comme un dogme. Elle ne tolère aucune remise en question. Autre exemple : avoir nourri des doutes, au moment des guerres balkaniques (années 1990), sur l’opportunité de démembrer l’ex-Yougoslavie, avoir osé dénoncer le rôle de l’OTAN, celui de l’Allemagne de M. Kohl. Non, il fallait bouffer du Serbe, diaboliser un camp, toujours le même, encenser les autres. Le Bien, contre le Mal.

D’autres exemples : avoir écrit, à l’automne 2016, que le camp belliciste représenté par Mme Clinton était plus dangereux que celui de M. Trump. Ou encore, ne pas tomber en immédiate pâmoison face à la modernité du Pape François. Ou encore, considérer que le vote Front national en France, Brexit au Royaume Uni, AfD en Allemagne, Parti de la liberté en Autriche, Orban en Hongrie, mérite une autre attention que d’être immédiatement catalogué comme fasciste, donc à rejeter d’une chiquenaude, hors du champ républicain.

Je pourrais multiplier les exemples. Dans tous ces domaines, en Suisse romande, aucun problème avec les juges. Mais le feu, le tonnerre, chez les partisans du Bien. Ils sont partout : chez les journalistes, par légions ; sur les réseaux sociaux, bien embusqués, n’ayant d’autre hâte que saisir le moindre dérapage, capturer l’écran, mettre au pilori, dénoncer. Ça n’est pas l’Etat qui vous tombe dessus, ni un parti, c’est l’invisible meute de justiciers qui, au nom d’une morale par eux définie, vous livre au fatras et au fracas, à la bave recommencée, à la délation généralisée.

Voilà dans quel état nous sommes en Suisse romande. Voilà d’où vient la foudre. Non des fureurs du Mal. Mais du miel du Bien. Chez ces gens-là, Monsieur, il n’y a plus ni analyse, ni synthèse : il n’existe plus que l’aveuglante lumière, si douce et si convenable, de la morale.

Pascal Décaillet