-

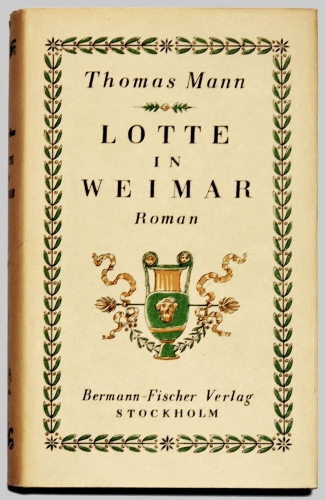

Sur le vif - Dimanche 01.06.25 - 16.27hJe vais ici vous parler de lieux, de personnages et d'auteurs qui me touchent profondément. Je vais vous parler de Lotte, la Charlotte du Werther, de Goethe, l'un des plus grands succès d'édition de l'Histoire littéraire. Je vais vous parler de la vraie Lotte, la Lotte historique dont s'était inspiré Goethe pour son éblouissant roman, publié en 1774, alors qu'il n'avait que 25 ans. Je vais vous parler d'un auteur majeur dans ma vie, Thomas Mann (1875-1955), qui raconte à sa manière, en 1939, exilé du Troisième Reich (lire, dans ma Série, "Sanary, l'exil bleuté des écrivains"), les retrouvailles à Weimar, en 1816 (Goethe a 67 ans, Charlotte 63), au fond furtives et décevantes, entre le jeune et fulgurant poète des années 1770, et la Charlotte historique, 44 ans après leur rencontre.Si, après ce préambule un peu complexe, vous avez besoin d'une aspirine, c'est à cause de moi, et moi-seul, Goethe et Thomas Mann n'y sont pour rien. Car au fond, l'affaire est simple : dans son extraordinaire roman "Lotte in Weimar", celui de 1939, l'homme d'âge mûr Thomas Mann, choisissant pour thème les authentiques retrouvailles historiques de 1816, entre un Goethe d'âge mûr et une Charlotte qui lui est contemporaine, nous propose quoi ? La réponse est simple, cristalline de clarté, en lisant le texte : Thomas Mann pose la question de l'éternité d'un amour de jeunesse. Dit comme ça, vous reconnaîtrez que, derrière le jeu de miroirs littéraires, au fond secondaire, le thème nous concerne tous. Mieux (ou pire) : il nous remue, il nous poursuit dans nos rêves, il est succession de déceptions et d'élans vitaux, il est la vie même, la vie intérieure, notre vie à tous.Je n'ai plus touché "Lotte in Weimar" depuis l'automne 1976. J'avais 18 ans, le jeu miroirs m'avait certes troublé, mais je n'avais strictement rien saisi de la dimension évidemment faustienne du propos : l'infortuné Docteur face à Marguerite, le miroir justement, l'éternelle jouvence, la mort. Au mieux l'avais-je perçue intellectuellement, mais que pouvais-je comprendre à la permanence intacte d'un sentiment, 44 ans après la rencontre amoureuse ? La passion, à l'époque, je la vivais, que pouvaient m'importer des retrouvailles imaginaire, difficiles, un peu tristes, dans cette ville de Weimar que je ne connaissais pas encore, mais qui est devenue l'une de mes cités préférées d'Allemagne ?Chaque fois que je m'y rends (la dernière fois avec mon épouse, il y a cinq ans), je pense à Lotte, la jeune femme de 1772, la femme d'âge mûr qui revient en 1816, descend à l'Hôtel Éléphant, espérant secrètement rencontrer le poète. Weimar est une cité littéraire et musicale entièrement conçue, dès le départ, sur l'idée de nostalgie. En cela, elle est l'Allemagne-même.Il y a pire : je suis en train de vous parler d'un roman que je voulais relire, en prévision de mon émission de mercredi, avec notamment Laetitia Guinand et Sébastien Desfayes, autour du 150ème anniversaire de Thomas Mann. J'ai fouillé ce week-end dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas retrouvé, je me suis promis de le racheter début juillet, lorsque je me rendrai avec mon épouse dans l'une de mes librairies favorites en Allemagne, dans la Vieille Ville de Heidelberg. Je vous en parle sans l'avoir relu ! Mais tout est là, et ma lecture poussive et scolaire de l'époque, ramenée dans ma mémoire à son essentiel sentimental, m'apparaît enfin dans son sens primordial, qui est simple et beau, universel, mélancolique, comme la vie qui passe.Charlotte Buff, la vraie Lotte historique, en retrouvant Goethe à Weimar en 1816, 44 ans après avoir été transfigurée dans l'un des romans les plus fulgurants de l'Histoire, fut-elle vraiment transpercée de la déception que Thomas Mann, en 1939, laisse poindre avec génie ? Le grand poète, universellement reconnu, l'a-t-il prise de haut ? A-t-il, lui-même, été troublé par cette rencontre ? Et surtout, pourquoi faut-il attendre d'être sexagénaire pour enfin arriver à venir à vous, et vous parler d'un écrivain sexagénaire mis en scène, 123 ans après, par un autre sexagénaire, exilé du Troisième Reich, publiant à Stockholm, juste avant le cataclysme de 39-45, ce petit bijou de nostalgie ? Car c'est un livre sur la vie et sur la mort, sur la permanence d'un sentiment, sur le réel et sur l'imaginaire. Je voulais vous en parler. S'il vous plaît, si vous aimez Thomas Mann, lisez "Lotte in Weimar".Pascal Décaillet -

Pater Noster, 1963

Commentaire publié dans GHI - Mercredi 28.05.24

Les chantiers, je connais, depuis l’aube de mon enfance. Mon père était ingénieur, génie civil, bâtiments, il m’emmenait tous les samedis sur ses rendez-vous de chantiers, j’adorais ça, ces baraques jaunes, ces casques suspendus à l’entrée, ces cirés, ces caisses de bière, ces plans (j’ai appris à les lire) dépliés sur la grande table, pour faire le point avec les chefs de chantiers.

J’ai accompagné mon père partout. Pendant la construction de la grande tour d’un célèbre constructeur de parfums, il y a soixante ans, je prenais le « Pater Noster », ainsi surnommait-on un ascenseur sans portes, destiné aux ouvriers pour le transport de matériel, il montait et descendait sans jamais s’arrêter, j’y passais tout mon temps.

Bref, les chantiers, je suis pour ! Le monde des ouvriers, du travail, est celui que je respecte le plus. Jusqu’à l’âge de 14 ans, je voulais étudier la mécanique à l’EPFZ, et aller passer ma vie professionnelle en Allemagne, dans la sidérurgie. On a les rêves qu’on peut ! Un certain attrait pour les livres semble m’avoir, dès l’adolescence, détourné de cette passion première.

Jamais je ne dirai de mal des chantiers, en soi. Ils sont une partie de mon enfance. Non, ce que je dénonce ici, c’est l’absence totale de coordination, à Genève, d’un chantier à l’autre. Aucune vision globale. Les ouvriers font leur boulot. Les politiques, eux, ferment les yeux, et laissent s’installer le capharnaüm et la chienlit.

Pascal Décaillet

-

Floraison de chantiers : ça suffit !

Commentaire publié dans GHI - Mercredi 28.05.25

Genève étouffe sous les chantiers, c’est la fureur printanière, avec sa floraison de routes barrées, tronçons interdits à la circulation, pelles mécaniques, marteaux piqueurs, agents de circulation en jaune n’ayant pas la moindre idée de la signalétique du trafic, certains se prenant pour des Rambos. Bref, la routine ? Non, bien pire, cette année ! La nouvelle mode, ce sont les ineffables « réseaux thermiques structurants », ceux qui, tels le poinçonneur de Gainsbourg, font des trous, des gros trous, encore des gros trous, toujours et partout, sans préavis, sans crier gare, mettant le bon peuple de Genève, tout benoît de stupeur, devant le fait accompli.

Le bon peuple, oui, celui qui trime toute l’année, se lève le matin pour aller bosser, gagne sa vie sans jamais recevoir, quant à lui, la moindre subvention, celui qui entretient sa famille, fait vivre la société, crée la prospérité du canton, a besoin de son véhicule pour aller au boulot. Celui-là, oui, ce bon bougre, tout juste bon à cracher au bassinet fiscal, voilà qu’en plus, de façon décuplée par rapport aux années précédentes, on vient l’emmerder un maximum avec des trous, des cratères, des tranchées dignes de la Somme et de Verdun, des instruments de chantier qui n’en peuvent plus de faire « tûûût, tûûût ! », des agents de chantier qui se croient tout permis, se comportent comme en terrain conquis.

Tout cela, pourquoi ? Parce que quelques beaux esprits, nourris d’idéologie Verte et de théologie planétaire, se sont mis en tête d’aller trouver dans chaque sous-sol de la Ville des « réseaux thermiques structurants ». Non, mais qui les contrôle, les SIG ? Sont-ils un fief, à part ? Un Etat dans l’Etat ? Qui contrôle cette régie ? Est-elle en roue libre ? Quelle direction politique donnent le Conseil d’Etat, le Grand Conseil ? Existe-t-il, tout en haut, une coordination des chantiers, à Genève, tout comme devrait exister, d’ailleurs, une coordination des autorisations de manifester, le samedi, cortèges politiques, marathons, triathlons, réjouissances prétendument populaires, souvent destinées à calmer la bête sociale possiblement contestatrice, en lui balançant, comme à Rome, des jeux.

La qualité de la vie des Genevois, tout le monde s’en fout ? Vous bossez, vous payez vos impôts, vous vous la coincez : c’est ce triptyque qu’on nous esquisse, comme modèle de vie ? Nos autorités n’ont établi aucune espèce de vision coordonnée entre les chantiers, entre les manifestations, elles laissent faire l’économie, elles puisent dans les deniers des contribuables pour perforer Genève comme la bande-son d’un piano mécanique, certaines rues ressemblent bientôt à la Lune, celle d’Hergé, celle des Dupondt, celle d’Armstrong. Les usagers de la voie publique, tous véhicules confondus, on s’en fout. Ils sont là pour faire l’économie, payer des impôts, engraisser une machine de croissance qui échappe à tout contrôle. Il y a un moment où il faut faire savoir à cette bande d’irresponsables que ça suffit.

Pascal Décaillet