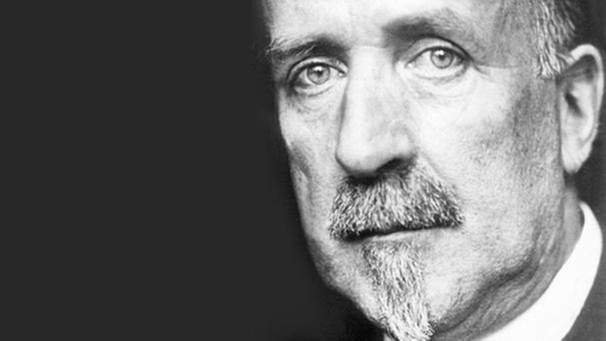

L’Histoire allemande en 144 tableaux – No 14 – A Waterloo, le 18 juin 1815, deux des trois personnages principaux, Napoléon et Wellington, ont le même âge : 46 ans. Mais saviez-vous que le troisième, le maréchal prussien Blücher, sur ce même champ de bataille, était âgé de 73 ans ? Retour sur l’un des plus grands destins de l’Histoire militaire allemande.

"Le soir tombait ; la lutte était ardente et noire.

Il avait l'offensive et presque la victoire ;

Il tenait Wellington acculé sur un bois,

Sa lunette à la main, il observait parfois

Le centre du combat, point obscur où tressaille

La mêlée, effroyable et vivante broussaille,

Et parfois l'horizon, sombre comme la mer.

Soudain, joyeux, il dit : "Grouchy !" - C'était Blücher"

Si les enfants de France, depuis des décennies, connaissent le nom de « Blücher », c’est bien grâce à ces vers de Victor Hugo : dans « L’Expiation », extraite des Châtiments (1853), le poète nous décrit en quelques mots la déconvenue de l’Empereur : seul contre Wellington, il peut encore gagner ; il croit voir arriver le renfort français, celui de Grouchy, fraîchement nommé maréchal ; manque de chance, c’est l’armée prussienne de Blücher ! A Sainte-Hélène, l’Empereur déchu se montrera très sévère avec Grouchy, lui faisant endosser la responsabilité de la défaite. Fort bien. Mais Blücher, ce vieux chef de 73 ans, qui hante les champs de bataille de l’Europe depuis six décennies, ce Maréchal Vorwärts, apprécié de ses hommes, qui est-il, d’où vient-il, comment s’est-il taillé ce rôle de premier plan dans l’Histoire du continent ?

Et d’abord, que fait encore sur le champ de bataille un homme de 73 ans ? Pour le comprendre, remontons aux origines. Né en 1742, à Rostock, Ville Hanséatique rattachée au Mecklembourg, fils d’un capitaine, le futur maréchal entre très tôt dans la carrière militaire, devenant officier à quinze ans, ce qui l’amène à servir comme cornette, dans l’armée des Suédois, pendant la Guerre de Sept Ans (1756-1763). A l’âge de 18 ans (1760), il est fait prisonnier par les Prussiens, enrôlé (comme dans Barry Lyndon !) par l’armée de Frédéric II. Il y montre d’éminentes qualités, devient capitaine, puis démissionne avec fracas, ce qui lui vaudra de se faire, littéralement, envoyer au diable par Frédéric le Grand : « Der Rittmeister von Blücher kann sich zum Teufel scheren ».

Il ne reprend du service que quinze ans plus tard, après la mort du Vieux Fritz (1786), et sera dès lors de toutes les campagnes menées par la Prusse sur le continent européen. Il a 47 ans au moment de la prise de la Bastille, on le retrouve, comme général, sur les champs de bataille des Guerres de la Révolution, avec les Hussards Rouges. Puis, dans les Guerres de l’Empire. Contre les Français, il perd souvent, et se retrouve prisonnier à Lübeck, en 1806 : il faudra un échange (avec le général Victor) pour le tirer d’affaire. 1806, c’est l’année terrible pour la Prusse, le début d’une occupation qui durera jusqu’en 1813 (cf. notre chronique no 2, sur Fichte, les Discours à la Nation allemande). Le pays du grand roi Frédéric, décédé vingt ans plus tôt, n’est plus que l’ombre de lui-même. Et c’est justement pendant cette période d’occupation qu’il rumine sa revanche : Gebhard Leberecht von Blücher en sera le bras armé, l’artisan suprême, la Prusse lui devra tout.

Ce qui est troublant, dans les soixante ans de carrière militaire de Blücher, c’est cette capacité à se retirer, disparaître, se faire oublier, puis, comme la foudre, resurgir. C’est lui, le grand chef des armées prussiennes en 1813, il est des batailles de Lützen et Bautzen (gagnées par Napoléon). Et il sera, surtout, de celle de Leipzig (cf. notre chronique no 11, consacrée à la Bataille des Nations, 16 au 19 octobre 1813). Il en est l’un des vainqueurs. Il y reçoit, à 71 ans, son bâton de Maréchal. Et c’est lui, le vieil Hussard, qui se jure de poursuivre la Grande Armée, qui avait occupé son pays pendant sept ans, partout où il le faudra, jusqu’à la victoire finale. La prochaine campagne, c’est celle de France (1814), l’une des plus géniales de Napoléon, qui le promènera, plusieurs semaines, d’un bout à l’autre du territoire. Mais au final, le Maréchal Vorwäts entre dans Paris, l’Empereur part pour l’île d’Elbe.

Mais il en reviendra, le diable d’homme, l’année suivante (mars 1815). L’Aigle, qui a volé de clocher en clocher, retrouve son trône. Pour Cent Jours. En juin, la guerre reprend, elle se jouera le 18 à Waterloo, on connaît la suite. Une chose est sûre : les choses allaient mal pour Wellington, les 34'000 hommes de Blücher ont joué un rôle décisif dans le sort de la bataille. Reprenant Paris, alors que l’Empereur s’exile définitivement vers Sainte Hélène, le vieux Maréchal Vorwärts envisage de faire sauter le Pont d’Iéna, du nom de la bataille (1806) qui avait scellé, pour sept ans d’occupation française, le destin de la Prusse. Il meurt quatre ans plus tard, en 1819, dans cette Silésie qui avait été l’une des plus retentissantes conquêtes de Frédéric II.

Oui, la Prusse lui doit tout. Soixante ans sur les champs de bataille : de la Guerre de Sept Ans à la défaite finale de Napoléon ! L’aristocratie militaire prussienne, qui fera parler d’elle jusqu’au 8 mai 1945 (ou, tout au moins, jusqu’au 20 juillet 1944) se souviendra longtemps des qualités militaires de ce vieux combattant. Ses hommes, aussi, qui le tenaient en haute estime. Surtout, le peuple de Prusse, qui voyait bien que nulle libération du destin de leur pays n’eût été possible sans le courage et l’obstination de cet infatigable soldat.

Au fond, trois hommes ont fait la Prusse de cette première période, héroïque : le grand roi Frédéric II, l’écrivain Kleist, et le Maréchal Vorwärts. Au vingtième siècle, on a donné le nom de « Blücher » à deux éminents bâtiments de guerre de la Kriegsmarine : l’un fut coulé en 1915, l’autre en 1940. Dans les affaires de la guerre, rien n’est jamais gagné pour l’éternité. Nul combat n’est acquis : le vieux maréchal le savait bien, lui qui avait souvent perdu, mais maintes fois remporté la victoire, notamment à Leipzig et à Waterloo. Dans ces deux batailles, surgissant du passé, il s’était trouvé au bon endroit, au bon moment. Fabuleux destin, qui sent la poudre, les bottes, le cuir, au rendez-vous de l’Histoire.

Pascal Décaillet

*** L'Histoire allemande en 144 tableaux, c'est une série non chronologique, revenant sur 144 moments forts entre la traduction de la Bible par Luther (1522-1534) et aujourd'hui.

Prochain épisode - Lili Marleen : histoire d'une chanson.